【化学者の肖像3】ロベルト・ブンゼン(1811-1899)

Robert Wilhelm E. Bunsen, 1811-1899

ブンゼンはカコジル化合物(ヒ素を含む一価の基,(CH3)2As-をもつ化合物)の研究から「基」の概念に行き着き,この概念を強く支持したことで知られる。しかし,最も重要な業績は,リービッヒのギーセン大学,ヴェーラーのゲッチンゲン大学に続いて,マールブルク大学に学生実験室を立ち上げたことであろう(1841)。ついで,1852年にハイデルベルク大学の化学教授となり,1889年に引退するまで37年間,その任にあった。1855年に有名なハイデルベルク大学の化学実験室を新築して,学生の化学教育に心血を注いだ。彼に学んだ後年の大化学者も多い。また,当時,「化学のブンゼン」「物理のキルヒホッフ」「生理学のヘルムホルツ」がハイデルベルク大学の三ツ星と称されて,全盛期を誇った。

ブンゼンはカコジル化合物(ヒ素を含む一価の基,(CH3)2As-をもつ化合物)の研究から「基」の概念に行き着き,この概念を強く支持したことで知られる。しかし,最も重要な業績は,リービッヒのギーセン大学,ヴェーラーのゲッチンゲン大学に続いて,マールブルク大学に学生実験室を立ち上げたことであろう(1841)。ついで,1852年にハイデルベルク大学の化学教授となり,1889年に引退するまで37年間,その任にあった。1855年に有名なハイデルベルク大学の化学実験室を新築して,学生の化学教育に心血を注いだ。彼に学んだ後年の大化学者も多い。また,当時,「化学のブンゼン」「物理のキルヒホッフ」「生理学のヘルムホルツ」がハイデルベルク大学の三ツ星と称されて,全盛期を誇った。

ブンゼンは巧みな実験家で,まず実験道具を考案して新しい実験に臨むタイプの研究者であった。ガス分析やガラス細工の腕前は並外れており,ブンゼンバーナー,水流ポンプ,鉄製スタンドのクランプ,気体洗浄瓶,電気化学的実験のためのブンゼン電池,光度計,分光分析器等を発明している。スペクトル分析法は,新元素セシウムとルビジウムの発見を導き,さらに後世の研究に多大な影響をもたらした。

1930年に創立された北海道大学理学部では,創立直前に欧米に留学していた初代の化学系教官,杉野目晴貞,柴田善一,太秦康光らが協力して,当時ヨーロッパで販売されていた化学者の写真を収集し,学生の啓発を目的に理学部構内に掲示した。本写真はそれらの一葉である。

(山岡望『化學史談 III ブンゼンの88年』内田老鶴圃新社, 1954; 植村琢『化学領土の開拓者たち』朝倉書店, 1976, pp. 241-257.)

*会誌第36巻第4号(2009.12)から転載。写真と文提供:金城徳幸会員。

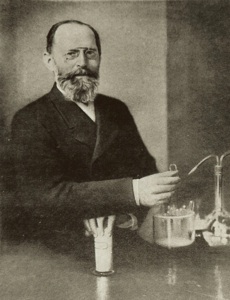

E.フィッシャーは「生物化学の父」としばしば呼ばれるが,これは彼が生物化学分野で重要な三種類の物質,プリン類,糖類,蛋白質について広範囲な研究を行ったからである。フィッシャーの最も重要な研究成果と言えば,糖類の立体構造を確立し,ファント・ホッフとル・ベルが独立に主張していた不整炭素原子理論の強力な実証データを出しことである。かつホルムアルデヒドとグリセリンからグルコース,フラクトース,マンノースなどの糖類を合成しこれらが光学異性体の一種であるエピマーであることを明確にした。糖類の形態学と系統学を完成させたのは1894年である。

E.フィッシャーは「生物化学の父」としばしば呼ばれるが,これは彼が生物化学分野で重要な三種類の物質,プリン類,糖類,蛋白質について広範囲な研究を行ったからである。フィッシャーの最も重要な研究成果と言えば,糖類の立体構造を確立し,ファント・ホッフとル・ベルが独立に主張していた不整炭素原子理論の強力な実証データを出しことである。かつホルムアルデヒドとグリセリンからグルコース,フラクトース,マンノースなどの糖類を合成しこれらが光学異性体の一種であるエピマーであることを明確にした。糖類の形態学と系統学を完成させたのは1894年である。 有機合成と熱測定のパイオニアで,晩年フランスの科学振興に情熱を燃やした。化学史家としても著名である。研究上の最大の成果は,グリセリンと酸の反応によって天然物質である動物脂肪を直接合成できること示したことである。

有機合成と熱測定のパイオニアで,晩年フランスの科学振興に情熱を燃やした。化学史家としても著名である。研究上の最大の成果は,グリセリンと酸の反応によって天然物質である動物脂肪を直接合成できること示したことである。